はじめまして。介護職歴10年以上のだいきといいます!

このページでは、介護リーダーとしてやりたい介護を施設で実現するために何をすべきか実体験をもとに解説します。

「介護リーダーになったけど、役割がわからない。」「言われたとおりにしか動けていない。」「自分の考えがない。」など悩みはつきないと思います。

介護業界は若くしてリーダーになる事が多いため経験や知識、リーダーとしてのノウハウがないまま人の上に立つことも少なくありません。

わたしも同じです。部下は歳上ばかり。スキルも経験も相手のほうが上。リーダーとしての自分の存在意義を見失っていました。

そんなわたしがこのあとご説明するSTEP1から3を行うことにより、スタッフが『この施設は最悪だ』と嘆いていた住宅型有料老人ホームを、3年で改善し、利用者・ご家族・スタッフを対象とした施設運営アンケート(※住みやすさ・働きやすさが指標)で、350施設中3位の改善率を記録するまでに引き上げることができました。

ロードマップ通りに進めていけば、自発的に「〇〇がしたい!」と主体的に取り組めるリーダーになることができます。

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。記事内のリンクから商品を購入いただくと、売上の一部が当サイトに還元されることがあります。

STEP1:「わたしの介護」を考える

1:「やりたい介護」と「やりたくない介護」を言語化する

まず、考えないといけないことは、

介護職としてどんな介護がやりたいか?またどんな介護はやりたくないか?

ここが、介護職として働く上で【軸になる部分】です。

軸があることによって、気の合うスタッフが仲間になり、そうでないスタッフは去っていきます。

リーダーにとって仲間づくりは重要です。今後、施設の仕組みづくりなど仲間がいないと実現しないことが多くあるためです。

また、部下はリーダーの介護に対する考えを見ています。

部下もやりたい介護があります。自分の介護観と合うか判断します。

よって、軸を持たないリーダーには、部下はついていかないでしょう。

「スタッフ、利用者、家族からあまり信頼されていないな。」と感じるリーダーの共通点は、「やりたい介護」と「やりたくない介護」が言語化できていないところです。一貫性のない判断がそうさせています。

参考として、わたしのやりたい介護、やりたくない介護は以下になります。

やりたい介護:

介護現場を“ふつうの生活”に近づけ、なじみの関係を築く

やりたくない介護:

スタッフ主体で、効率だけを優先してしまうケア

多くの介護現場を見て感じたことは、「スタッフの都合でケアが行われていることが多い」という点です。

例えば、トイレで排泄できる方が時間短縮の為ベッド上でおむつ交換させられていたり、一人で食事できる方が食事介助させられていたり。

トイレの便座に座るからこそ重力が働き、お通じが出る。そのことによってお腹が減り食事が進む。エネルギーが蓄えられ、元気になる。

このメカニズムは当たり前のことですが、意外とこのことを頭に入れて働いているスタッフは多くありません。

わたしたちのケア次第で利用者のQOL(生活の質)が低下してしまいます。だからこそ、お元気だった頃と同じように食事は自分で口から食べる・排泄はトイレで・入浴は個浴で。これらを、普通の生活と考えそこに近づけていく介護をやっていくことにしました。

やりたくない介護はその逆。効率だけを優先してしまうスタッフ主体の介護です。

2:介護職の役割について理解する

介護職の役割は、ご存知ですか?

サイトで調べるといろいろ出てきますが、実は明確に決まっています。

それは介護保険制度の第一条に記載されています。

第一条

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

引用: 厚生労働省 介護保険法(平成9年法律第123号)

要は、尊厳の保持と自立支援を行う事が介護職の役割と明記されています。

尊厳を守る介護:「その人らしさを大切にしながら支える介護」

自立支援の介護:「本人の能力を活かしながら、安全に生活できるよう手助けする介護」

その人らしさとは誰の助けも借りずにできていた生活(自立した生活)に近づけることが尊厳を守る介護だとわたしは考えています。

3:三大介護について考える

三大介護とは、食事・排泄・入浴にあたります。

なぜ三大介護に着目するかというと、身体機能の維持に直結しているためです。

介護職は三大介護について、尊厳の保持と自立支援の2つの観点からどういう方向性でケアをしていくか明確にしておく必要があります。

食事──「元気になる」

食事の目的はただ食べることではなく、「元気になるため」の行為です。

食事から栄養を取り入れることで健康が維持され、生活の質(QOL)も向上します。

では、尊厳を守る食事とはどういうものだと考えますか?

上記で述べた考えから、今までどおり椅子に座って食事をすることが尊厳を守る介護と考えています。

そこを踏まえてわたしの目指している方向性は、

「椅子に座って、口から自分で食べる」

まず椅子に座ってもらいます。車椅子のまま食事をしている光景を目にしますが基本的にはNGです。

車椅子は移動用の為、座面や背もたれの形状から「後傾姿勢」になりやすいです。誤嚥、窒息リスクがあります。

※座位が安定しない方はリクライニング車いすのほうが良いなど例外はあります。

また、車椅子↔椅子への移乗の際、利用者は足に力を入れたり、動かしたりする必要があります。ちょっとした生活リハビリにもなります。

次に、自分で食べてもらう環境を作ります。

具体的には、椅子での姿勢と自助具の活用です。

上体が傾いたまま椅子に座り食事することは困難です。正しい姿勢で座る必要があります。

✅ 足底がしっかり床についているか

✅ 前傾姿勢になっているか

✅ 背もたれにしっかり寄りかかっているか

✅ テーブルが高すぎないか(肘を置いて90度が目安)

自助具に関しては、お箸は使えるのか、スプーンは持てるのか。口まで食事を運ぶ事ができるのか等アセスメントが必要です。

アセスメントの結果から、この方が「口から自分で食べる」にはどうすればいいかを考えます。

ここが自立支援になります。

たとえば、手の指先がうまく使えない方には曲がるスプーンを用意してあげるなどです。

どうしても自分で食べることが難しい方には、

スプーンを握ってもらい、職員が手の甲を支えながら口まで運ぶという方法があります。

これは「代わりに食べさせる」のではなく、食事動作の一部に参加してもらう支援です。

握ることさえ難しい方の場合は、全介助になります。

しかし全介助であっても、目指すべきゴールは同じです。

- 一口量を調整する

- ペースを急がない

- 表情や呼吸を確認する

- むせこませないよう、落ち着いた環境をつくる

こうした関わりを意識することで、「ただ流し込む食事」ではなく、

安心して、落ち着いて食事ができる時間をつくることができます。

自立支援とは、

「すべてを自分でやってもらうこと」ではありません。

その方の状態に合わせて、できる部分を一緒に担い、残せる力を大切にすることです。

排泄──「重力をつかってお腹の中を空っぽにする」

排泄はただの生理現象ではなく、重力を利用して直腸や膀胱を空にし、その後また空腹を感じて食事を摂る大切な役割を持っています。

ここであなたに質問です。

お通じが3日間でていない利用者がいます。あなたならどうアプローチしますか。

座薬や下剤に頼りますか?それともケア方法を見直しますか?

わたしはケア方法を見直します。

「トイレで排泄する」

「どうすればこの方をトイレへ安全に連れて行けるか?」を考えます。

高齢者の自立度別 排泄介助のアプローチ方法

自力でトイレに行ける方への支援

- 手すりや家具を使った伝い歩きができる環境を整える

- 立てるけど歩けない方には、トイレ内に手すりを設置し車椅子への乗り移りができる環境をつくる

- ポータブルトイレを活用する

- はいずりでも行ける場合は、床に近い布団など生活環境を調整

介助が必要な方への支援

- 手引き歩行でトイレへ誘導

- 車椅子を使ったトイレ誘導(介助が必要な場合は2人介助で安全確保)

トイレ誘導が難しいケース

- 看取り末期の方

- 骨折など痛みが強い方

- 二人介助でも困難な方

※これらの場合は無理な移動が危険を伴うため、状況に応じて慎重に判断する必要があります。

認知症予防にもつながる高齢者の排泄介助の重要性

認知症の方でも、不快な感覚(ムレやぬれ)は残っています。陰部を痒いてしまう光景をみたことがあるのではないでしょうか。

トイレで排泄できずパッド内で済ませる場合、自らパッドを外そうとしたり、ナースコールで頻繁に押す行動が見られます。

しかし職員が迅速に対応できなければ、利用者がひとりでトイレに行こうとして転倒し骨折するリスクが高まります。結果、場合によっては身体拘束(腕を縛る等)につながることもあります。

こうした状態が続くと、「排泄していない」と不快感を忘れようとし、認知機能のさらなる低下を招く恐れがあるのです。

だからこそ、認知症の進行を防ぐためにも「トイレで排泄すること」は極めて重要なケアといえます。

入浴──「リラックスする場所」

日本人にとって、入浴は単なる衛生行為にとどまりません。

湯船に浸かるという文化そのものが、「疲れを癒す」「一日の区切りをつける」「リラックスする」といった、心のケアとして根付いています。

介護の現場でも、「お風呂は嫌い」と言っていた方が、実際に湯船に浸かると穏やかな表情になったり、「気持ちよかった」と笑顔で話してくれる場面は多く見られます。

こうした反応からも、入浴には“自分らしさ”を取り戻す力があることがわかります。

では、尊厳の保持と自立支援の観点を満たす入浴の考え方はなんでしょうか。

「普通の個浴に入る」

利用者の皆さんは、長方形の膝を曲げないといけない浴槽、いわゆる一般的な浴槽に何十年と入ってきました。機械浴のような、寝た状態で一度体が宙に浮いてから入るお風呂や横からお湯が勢い良く出てくるお風呂には慣れておらず恐怖心が勝ります。その状態で入浴の目的である「リラックス」はできないでしょう。

また、機械浴は利用者にとって受け身になってしまいます。スタッフが洗髪、洗体をすることが多いので自立支援が行いにくい環境と言えるでしょう。

❌ 機械浴のリスク

・浮力により足が浮いて頭が沈みやすく、姿勢が不安定に

・最初から最後まで“受け身”で、入浴した実感がわきにくい

・移動時の不安や転落事故のリスクも存在

❌ 大浴場のリスク

・感染症リスク(例:疥癬など)浴室環境の調整

・埋め込み式の浴槽の場合、床から低い位置から介助するため、介助者の腰への負担が大きい

・背もたれがなく不安定な姿勢になりやすい

・階段やスロープの使用が難しく、転倒の恐れ

個浴を可能にする「環境と手順」の工夫

① 浴室の環境整備

- 浴槽と同じ高さの椅子を用意する。バスボードにて代用も可能。

- 滑りにくいマット、手すりの設置など安全対策を行う

② 足を片方ずつ浴槽に入れる

- 無理なく足を動かせるよう、介助者は近くで支える

③ 浴槽内での姿勢安定の工夫

- 足の裏で浴槽の壁を押して踏ん張ることで、身体の浮き上がりを防止

- 前かがみにして後方への転倒を防ぐ

- 手は浴槽の縁に置く

無理をしない「見極め」も尊厳の一つ

ただし、すべての人に個浴を勧める必要はありません。

- 両下肢の筋力がほぼない

- 失神やてんかんのリスクが高い

- 強い拒否や恐怖感がある

こうした場合は、無理に個浴へ導くことが逆効果になることも。

「その人の安心と安全を守ること」も、尊厳を支える一つの形です。

4:認知症と終末期ケアについて考える

認知症ケア──日々の生活が安定する

「認知症ケアって何をすればいいの?」と感じたことはありませんか?

研修で「否定しない」「その人の世界に入る」と聞いても、 実際の現場ではうまくいかない場面ばかり。わかっていても、介護職員も人間。感情があります。イライラしてしまうものです。

皆さんは、ケアを通じて認知症の方にどうなってほしいと考えていますか?

わたしは、日々の生活が安定してもらいたいと考えています。

そのために、日々取り組んでいくことは

・BPSD(行動・心理症状)を軽減する

・生活環境を整える

まず、「BPSDが軽減する実践ポイント」に焦点をあてて紹介します。

BPSD(行動・心理症状)が軽減する7つのケアとは

1.便秘

2.脱水

3.発熱

4.慢性疾患の悪化

5.季節の変わり目

6.薬の副作用

7.PTSD

健常者でも、体調を崩すときがあります。原因がわかっているので、対策を打つことができます。(例:「体がだるいな。熱があるかもしれない。病院へ行こう!」)

ただ認知症の方は体に異変を感じても何が原因かわからず落ち着かなくなります。結果、徘徊をしたり暴言暴力といったBPSDが発症してしまいます。

そこで、健常者でもなりうる7つの項目を整える必要があります。

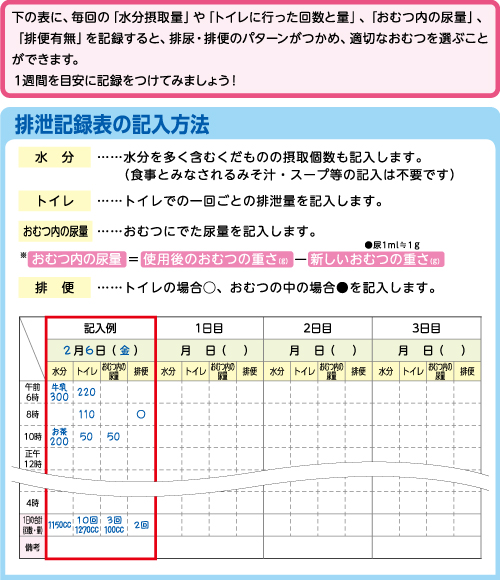

① 便秘|排便リズムの乱れがBPSDの引き金に

- チェック:何日排便がないか記録する

- 対策:朝食後の軽い運動、座位での排便、食物繊維・水分の見直し

- BPSD例:「腹痛」→不安感→徘徊や訴えの増加

下剤で一時的に出しても、根本解決にはなりません。腸の自然なリズムを取り戻すことが大切です。

② 脱水|水分不足で幻覚や混乱も

- 目安:体重1kgあたり25〜30mlの水分が必要

- 対策:温度や味を工夫した飲み物、ゼリーや果物で水分補給

- BPSD例:脱水→意識混濁→幻覚・幻聴

高齢者は「喉が渇いた」と感じにくいため、こまめな声かけが重要です。

③ 発熱|体温変化に気づければ対応しやすい

- チェック:普段と違う言動があれば体温測定

- 対策:空調調整、解熱剤の使用、看護師との連携

- BPSD例:発熱→食欲不振→脱水→せん妄

「なんかいつもと違う?」が出発点。まずは体温をチェックしましょう。

④ 慢性疾患の悪化|血圧・血糖に潜むサイン

- チェック:高血圧、糖尿病、心疾患などの状態を日々確認

- 対策:体調変化を見逃さず、医療職へ早期相談

- BPSD例:身体の不快感→イライラ→暴言・暴力

内臓の不調が、直接的に行動変化となって表れるケースもあります。

⑤ 季節の変化|環境が変わると不安も増す

- 注意点:気温差、日照時間の変化が生活リズムに影響

- 対策:部屋の明るさ、衣類調整、起床・就寝リズムの安定

- BPSD例:生活リズムの乱れ→転倒・混乱・徘徊

冬場の起床時間がいつもより遅くならないように注意です。

⑥ 薬の副作用|“落ち着いて見える”は副作用かも

- チェック:抗精神病薬や睡眠薬の種類・量の見直し

- 対策:医師と定期的に薬の内容を確認

- BPSD例:感情の平坦化、反応の鈍化→“無反応”に見える

本当に落ち着いているのか、それとも薬の影響でぼんやりしているのか。よく観察が必要です。

⑦ PTSD(トラウマ)|感情の解放が大きなカギ

BPSD例:過去のトラウマ→フラッシュバック→暴力・暴言

対策:泣く・笑う・歌う・踊るなどの情動解放を意識的に行う

生活環境を整える7原則とは

次に、「生活環境づくり」に注目し、すぐに実践できる7つの原則をご紹介します。

1. 環境を変えないことを最優先にする

2. 生活習慣はなるべく変えない

3. 人間関係を急に変えない

4. 三大介護(食事・排泄・入浴)は基本通りに行う

5. 個性的な空間づくりをサポートする

6. 一人ひとりの「役割」をつくる

7. 一人ひとりの関係づくりを大切にする

認知症ケアの7原則は、特別な技術や道具を使うのではなく、本人がこれまで通りの生活を続けられるよう支える視点が大切です。

環境や習慣、人間関係をできる限り変えず、本人らしい毎日を尊重することが最大のケアとなります。

1. 環境を変えないことを最優先にする

入院、ショートステイ、引越しにより住む環境が変わることは、認知症の方にとって大きな不安となります。 認知症状により、なぜ自宅を出ないといけないのかわからないから尚更です。自宅で過ごしていただくことが1番ですが、いろいろな理由があり、そうはいかないのが現実です。

ご自宅を離れることになった際は、下記2〜7の取り組みを施設で行いましょう。

ただ、親族の方や介護職員等は「どうすれば自宅で過ごしてもらえるのか?」を考える事は大切です。

2. 生活習慣はなるべく変えない

長年続けてきた生活リズムや習慣(例えば夕食時の晩酌や朝の新聞)をそのまま続けてもらうことが大切です。

健康の観点も大切ですが、本人らしく過ごす時間の確保が、認知症の進行予防にもつながります。

3. 人間関係を急に変えない

入居によって家族や地域のつながりが途絶えると、不安や孤立感が強まります。

私達も新しい組織やグループに入ると落ち着きません。挨拶をして徐々に打ち解け仲間が出来ます。ただ認知症の方には難しいです。スタッフが他利用者との仲介役をしないと孤立してしまいます。まずは挨拶から行い、同じテーブルで食事をする。レクに参加しそのままお茶タイムをする。などの工夫が必要です。

入居して間もない時は家族との面会頻度を多めに設け、徐々に施設内の人間関係を築けるようになってきたら回数を減らすようにしましょう。

4. 三大介護(食事・排泄・入浴)は基本通りに行う

認知症の方も、できる限り「普通の生活」を送ることが大切です。

食事・排泄・入浴という三大介護も、無理に特別対応するより、今まで通りの流れを重視しましょう。

例えば、過度な機械浴の導入がかえって不安を招くこともあります。

認知症ケアにおいては「特別扱い」ではなく、「自然な生活の継続」が安定への近道です。

5. 個性的な空間づくりをサポートする

認知症の方にとって、自分らしさを感じられる空間は、安心感とアイデンティティの回復につながります。

可能であれば、以前使用していた家具や日用品、趣味のアイテムなどを持ち込んでもらいましょう。

よく聴いていた音楽を流す、慣れ親しんだ色の布団を使うなど、細かな工夫が「ここは自分の居場所だ」と感じるきっかけになります。

6. 一人ひとりの「役割」をつくる

認知症の方にも「人の役に立っている」という感覚が必要です。

その人がかつてしていた仕事や趣味、今できることをアセスメントし、小さな役割をつくっていきましょう。

役割作りの着眼点

・かつてやってきたこと(趣味、仕事等)

・今の身体でできること

・周りから認められること

(「◯さん、手先が器用ですね。」その場合、野菜の皮むき等の役割を担ってもらう)

役割を持つことで、「自分は必要とされている」という前向きな気持ちが芽生え、BPSDの軽減にもつながります。

7. 一人ひとりの関係づくりを大切にする

「3. 人間関係を変えない」と重複するところはありますが、

施設という新しい環境で、新たな人間関係を築くサポートは必須です。

ただし、認知症の方は自然に関係性を築くのが難しいことも多いため、スタッフの介入がカギになります。

ポイントとなる関係性:

・共感してくれる人(他の認知症の方など)

・規範となる人(見本になれる入居者)

・頼れる人(職員や看護スタッフ)

✅ 共感してくれる人=認知症の他入居者

認知症の方は、相手の話を遮ったり否定したりすることが少なく、自然と笑顔(愛想笑い)で対応される場面も多く見られます。これは、会話の内容が正確に理解できていないことが要因とも言われていますが、それでも「否定されない安心感」を与えてくれる存在です。

たとえ名前を覚えていなくても、食事を同じテーブルでとり続けることで「顔なじみ」として安心感が生まれ、落ち着きに繋がります。

✅ 規範となる人=面倒見の良い自立された利用者

新しい環境では「何をどうすればいいかわからない。」ことが多いもの。そんな時、何をするのかを教えてくれる利用者がいると、認知症の方も安心して行動を真似することができます。

関係性が築かれることで、その方が“頼れる仲間”となり、集団生活への参加意欲も高まります。

✅ 困ったときに頼れる人=介護職員やスタッフ

介護職員との信頼関係も、日々のケア(入浴・排泄・食事など)を通じて少しずつ構築されていきます。認知症の方が不安そうにしている場面や困っている時には、すかさず声をかけ、手助けをすることが重要です。

小さな積み重ねが「ここにいれば安心」という信頼に変わり、認知症の方の生活の安定に繋がっていきます。

このような関係づくりを通じて、「ここでの生活も悪くない」と感じてもらえるような環境を整えましょう。

【実践シリーズ】帰宅願望がある認知症!居心地の良い環境をつくるために介護リーダーがやったことは?▼

【実例】認知症の帰宅願望どうする?介護現場で実践できる居心地づくりの工夫

【実例】認知症の帰宅願望どうする?介護現場で実践できる居心地づくりの工夫

終末期──最期まで自分らしく生きる

看取り介護とは、ただ最期の瞬間に寄り添うだけでなく、「今までの生活の延長線上」で本人らしさを大切にするケアです。

「好きなものを食べてもらう、音楽を流す」などは、終末期に急に始めるのではなく、日常の中で行っていくべきことです。

わたしが目指すケアは、

本人の意志を尊重した医療と生活ケア

終末期には医療(看護師等)との連携が重要と考えています。ただ、医療と連携することが難しいと感じている施設もあるかと思います。

どのような手順を踏んで行うと医療と連携できるのかご説明します。

看取り介護の流れと具体的な対応

ステップ1|医師の指示後にまずやること:物品準備と環境整備

医師から「看取りになる可能性が高い」と指示があったら、まず行うべきは物品と環境の準備です。

🔹必要な物品例(状況に応じて調整)

- 口腔セット(歯ブラシ、舌ブラシ、口腔ウェッティーなど)

- 体交クッション、高反発マットレス(※エアマット非推奨)

- OS-1ゼリー、補助食品(例:エンシュア)

- ドライシャンプー、陰洗ボトル、保湿クリーム、清拭料 など

✅【注意】物品の過剰準備は避けましょう。

最期まで使い切れず、残ってしまうケースも多くあります。

看護師と相談しながら、必要最低限の物品を確認・共有することで、無駄を省き、スムーズな支援が可能になります。

ステップ2|看取り会議で“思い”を共有する

看取りの方針を定める前に重要なのが、本人やご家族の思いをしっかりと聞くことです。

- 「最後に何をしてあげたいか?」

- 「本人が大切にしていたことは?」

- 「家族として何を望んでいるか?」

体調により本人の意思が聞き取れない場合は、ご家族に代弁してもらいましょう。

「これは難しいかも」と感じる希望であっても、まずは受け止める姿勢が大切です。

ここで聞き取った思いは、後の方針づくりや看護師との連携の基盤になります。

ステップ3|多職種で方針を立て、現場に落とし込む

次に行うのが、看護師・介護職・相談員・管理栄養士などとの連携会議です。

🧩連携のポイント

- 介護職:「生活の中での様子」「本人らしさ」「小さな変化」

- 看護師:「バイタルの変化」「医療面の見通し」

- 相談員:「家族との関係性や意向」

このとき大切なのは、介護職としての視点もしっかり伝えることです。

たとえば──

・「◯さん、演歌を聴くことを楽しみにしていました」

・「食後にいつもコーヒーを飲んでいました。一口でも飲んでもらいたい。」

こうした情報は、看護師だけでは見えない“生活の質”に関する重要なヒントになります。

ステップ4|看取りの3大介護を諦めない(食事・排泄・入浴)

「もう何もしなくていい」ではなく、“今できること”を見つけて支える姿勢’’が大切です。

🍚 食事|口から食べる楽しみを守る

「もう食べられないかも」と感じても、一口でも、好きなものを食べられたら幸せ。

そのためにできる支援があります。

- 看護師と連携し、嚥下状態を日々チェック

- 噛みやすい・飲み込みやすい食形態への調整

🚽 排泄|できる限りトイレでの排泄を

体調が許す限り、本人の尊厳を守る排泄支援を。

- トイレへの誘導を検討(スタッフ増員・見守り支援)

- ポータブルトイレの設置や工夫

- 看護師と協力し、体調に合った時間・方法で

🛁 入浴|清拭だけでなく、部分浴や足浴も検討

入浴は「生きている実感」や「気持ちよさ」を得られる大切な時間です。

- 看護師と相談し、機械浴や足浴も検討

- 難しい場合は、温かいタオルでの清拭+香りのケアなど

ステップ5|日々変わるニーズに柔軟に応える

終末期は、1日ごとに変化があります。

- 表情の変化

- 食欲の増減

- 家族の不安の強まり

こうした変化に気づけるのは、常に生活を共にしている介護職の強みです。

🔄情報共有の方法

・看護師とこまめに申し送り

・「こんなことがありました」と日常の中の出来事を伝える

・看護師の判断に結びつく「生活の情報」を意識する

ステップ6|最期の瞬間とエンゼルケアまで支える

ご逝去が近づいたとき、看護師との連携はさらに重要になります。

| 状況 | 介護職ができること | 看護師との連携 |

|---|---|---|

| 呼吸困難 | 体位調整・声かけ | 医療的な呼吸管理 |

| 意識混濁 | 安心できる声がけ 例:「近くにいますよ」 | 状態変化の即時報告 |

| 死後のケア | 目・口・整容・着替え | 医療器具の外しと連携 |

実践後の状態:

①やりたい介護、やりたくない介護が言語化されている。

②三大介護(食事・排泄・入浴)と認知症、終末期ケアの方向性が定まっている。

【実践シリーズ】お看取りの方が復活!施設を巻き込むために介護リーダーが取り組んだこととは?▼

自分の介護観が明確になっていない方へ

STEP1を終え、どういう介護をやればいいかわからない方は「新しい介護」を一度手にとってもらえればと思います。

研修では教えてもらえない介護観について学ぶ事ができます。

わたしも実際に読んで今も勉強しています。

介護に対する考え方は、人によって違います。常に介護に関わっている方の考えを吸収する必要があると考えています。自分の介護観が明確になった後もセミナーや読書で学び、アップデートし続けてください。

『新しい介護 ―介護職の新しい教科書―』を読んで変わった考え方

『新しい介護 ―介護職の新しい教科書―』を読んで変わった考え方

STEP2:チームづくりをする

やりたい介護、やりたくない介護が明確になったら、それを実現するためにチームを作っていきます。

チームの規模は与えられたリーダーの立場によって異なります。例えば現場のトップであれば施設介護職員全員が対象になるため大きなチームです。一方、グループのリーダーであれば少人数のチームになるでしょう。

ただ、やるべきことは変わりません。

リーダーの役割は、やりたい介護・やりたくない介護をチームに浸透させ実現することです。

仮に、自分の介護に対する考えが会社の理念や方向性と異なる場合は転職をおすすめします。

上長と合わない場合は、積極的に異動をしましょう。実現できない場合は転職です。

介護観が合わない環境で働くことは自分にとっても会社にとっても非常に辛いものです。施設やチームを変えてやろうと努力をしても、そこは難しいので潔く諦め、新たな職場で自分の介護観を浸透させることに時間を割きましょう。

実際に使って、ぶっち切りで優秀なサイトは▼

レバウェル介護で年収20万円アップできた話

レバウェル介護で年収20万円アップできた話

1:人間関係を構築する

チームを作っていく上で、まず最初に始めることは、人間関係の構築です。

リーダーは指示を出すことを求められます。苦手なリーダーが多いのではないでしょうか。わたしも同じで、関係性が築けていないと指示を出しにくいものです。仲の良いスタッフには言いやすいが歳上のスタッフには言いにくいなどです。

気が合わない人や苦手な人は誰でもいます。ただそれでも関係性は作っておく必要があります。

では、実際にどうやって作っていくのか。

3つのことを行います。

①聴く、訊く

②伝える

③仕事をやり遂げる

①聴く、訊く

「話を聴いてくれない。」「わたしの事を知ろうとしてくれない。」

相手にそう感じさせてしまえば、良い関係性は長くは続かないでしょう。

「このタイミングで話してくるか?!」と空気の読めない人がいるのも確かですが、相手の思いや考えをキクことは関係性を構築するうえで重要です。

介護現場では、2種類のキクを使いましょう。

聴く:相手の話したい内容を理解するために話を聴く。

訊く:相手の考えを知るために自分から積極的に訊く

仕事の悩みの相談や判断を求められる質問(AとBどっちがいいですか?等)は、リーダーであれば1日一回以上は相談されるでしょう。

相手の話をなんとなく聞き流してはいけません。

「聴いてくれている!」と思ってもらえる、聴く技術を身につけましょう。

聴くうえで必須で押さえておくべき5つのポイント

①表情

→・笑顔の先出し。相手の不安を取り除く為

・相手の話に合わせた表情。

②うなずき

→弱中強を使い分ける。基本は弱のスタンス

③姿勢

→前傾姿勢。へそを向ける。手を止める。

④笑い

→一緒に笑う

⑤感嘆&称賛 称賛よりも感嘆の方が大事。

→「驚き+褒め」

こんな経験はありませんか?

「うん、うん」と頷き聴いてくれているが、体はパソコンの方を向いている。

「へー、すごいね!」と言ってくれたが、「私のほうがもっと凄い」アピールをしてくる。マウントを取ってくる。

「わたしの話に興味ないのかな。」「聴いていないな。」と感じませんか?

話を聴く時、相手が主役です。自分が主役にならないように意識しましょう。時々、それで?それから?という質問をすることもいいでしょう。

また、アドバイスや意見を求められている場合は4つのポイントを押さえたうえで、自分の考えを伝えます。

伝え方に関しては、後述します。

ここであなたに質問です。

問題提起のみの質問に対して、あなたはどう回答しますか?

例えば、「〇〇といった問題が発生しました。どうしたらいいですか?」といったものです。

ちなみにわたしの部下は問題提起のみの質問はしてきません。

「だいきリーダー、〇〇が発生しました。〇〇が原因だと思うので〇〇します。間違っていませんか?」と訊いてきます。

なぜ、このような質問の仕方ができるの?

それはスタッフに問題解決思考を身につけてもらったからです。自分で問題を見つけ原因は何かを考え対策を決めるように、仕向けたからです。

どうやって?

それは訊き方を工夫です。

スタッフから「どうしたらいいですか?」と質問があった際は、、、

①「なぜそのような問題が発生したのですか」(原因の分析)

②「あなたはどうしたらいいと思いますか?」(ありたい姿)

③「では、その問題を解決するために何をしますか」(対策の立案)

こちらから3つの質問をします。

相手は答えを求めているので、この返しをすると嫌な顔をされます。(笑)

ただ、自分で考え自分で行動することはとても重要です。

スタッフには責任を持って働いてもらう必要があるためです。

現場では、一人で判断しないといけないことが多く、いちいち上長に確認していられません。

また、自分で判断できないとうまくいかなかった際、人のせいにしてしまいます。

もちろん最終判断はリーダーがしないといけないので、原因が誤っていたり対策の方向性がずれていれば正してあげることは必要です。ただ、まずは自分で考える習慣をつけてもらいましょう!

チーム作りにおいて、【自分の尻を自分で拭けない人(自分の失敗を自分で責任がとれない人)】は、足を引っ張ることになります。

例外はあります。緊急な対応をしないといけないときです。

例えば、「転倒し意識が朦朧としている高齢者がいる」と報告を受ければ、すぐに救急車を呼びましょう。その場で、「対策をどうしますか?」など訊いている場合ではありません。

リーダーとして、その場を一旦落ち着かせることが最優先となります。落ち着いてから、3つのことを訊きましょう。

おすすめの書籍を知りたい方はこちらを参考にしてください▼

②伝える

介護に対する自分の思いや考えを正確に伝えることが重要です。

「どうしたいのか」を伝えられない。相手の話を傾聴のみで終えてしまう方は、「この人、何を考えているのかわからない。」と壁を作られてしまいます。【聴く訊く】だけではダメです。「私はこう考えています。」と伝えるのです。

リーダーであれば、多くの質問を毎日部下や利用者、ご家族から受けます。

伝える事が苦手という理由で、対話を避けることはしないでください。リーダーの特権として、いっぱい聴かれる分、練習し放題とプラスに捉えてください!

苦手な方に向けて4つのポイント

①結論(主張) 伝えたいメッセージ

②根拠 3つ(「なぜなら。」) ※結論と根拠は意味が繋がっている必要がある。

③事実(「たとえば、想像してみて」を使う)

④結論(主張)

順に沿って行ってください。

「うまく伝えられなかったな。」と感じたら、なぜうまくいかなかったのか振り返りましょう。

わたし自身は、結論部分が明確になっていなかった時に、話が遠回りし脱線する傾向があります。話しながら結論を探している状態です。相手に無駄に考えさせてしまったり時間を取らせたりするので良い伝え方とは思っていません。「この質問に対しての良い回答(伝え方)は何だったのか」と振り返りをし続けるようにしています。

おすすめの書籍を知りたい方はこちらを参考にしてください▼

③仕事をやり遂げる

自分の役割を最後までやり遂げるということです。

わたしは、この3つの中で人間関係を構築するうえで一番重要だと考えています。

「利用者からお願いされたことを忘れてほったらかしにする。」「口だけのリーダー。」等、「あの人リーダーなのに何もしないよね。」と言われている人を見たことはありませんか。

これはリーダー問わず全員に当てはまります。自分の役割を全うしていないと、きちんと仕事をしている人から距離を置かれてしまいます。

そうならないためには、まずリーダーの役割は何かを知ることが大切です。

STEP2の冒頭でも記載しましたが、チームリーダーの役割は

やりたい介護、やりたくない介護をチームに浸透させ実現すること

これを実現するために、

リーダーは

①決めること

②変えること

この2つを行っていかなければなりません!

やりたい介護を実現するために、AとBどちらかを選択しないといけないときがあります。

施設の一つひとつの仕組みやルールを仲間と一緒に作ったり変えていくことも必要です。

これをリーダーが中心となって行っていきます。

あと、施設で最低限求められている仕事はこなしましょう。

例えば、シフトごとの動きを覚えるや介護技術(食事介助、移乗等)ができるなどです。周りのスタッフと同じ水準で仕事をこなせるレベルにはしておきましょう。「遅番は問題なく動けるが早番になると全く戦力にならない。」や「移乗介助時によくアザをつくってしまう。」みたいなことがあると、その時点で、リーダーとして見てもらえなくなります。改善する努力をしましょう。

順番は、①施設の最低限の仕事をこなす。無難にこなせるようになってきたら、②STEP2-2会話する場をつくるに力をいれていきましょう!

「リーダーとはこうあるべきだ」とスタッフ一人ひとり自分の考え(持論)があります。それを押し付けてくるスタッフが中にはいますが、振り回されてはいけません。STEP1で決めた介護職として働く【軸】をぶらさないようにしましょう!

相手の顔色を見ながら仕事して、心がすり減っているリーダーへ▼

残ってほしかったスタッフが辞めていく。施設全体で人材育成に力を入れていくには?▼

お局に悩まされている介護リーダーへ!その問題解決できるかも!?▼

事故が何度も起こる。これ以上、繰り返さない方法は?▼

【事故を1年で半減させた!?】介護施設の3ステップ研修で再発防止を実現

【事故を1年で半減させた!?】介護施設の3ステップ研修で再発防止を実現

施設に専門チームをつくる!?介護技術、認知症ケアに強いスタッフを施設に増やす方法とは?▼

施設全体に専門性を広げる!専門チームマネジメントの進め方

施設全体に専門性を広げる!専門チームマネジメントの進め方

もうキャパオーバーです。それ役割分担表を活用すれば解決するぞ!!▼

介護リーダーの悩み|仕事が減らない原因は能力ではなく「役割が曖昧」だから

介護リーダーの悩み|仕事が減らない原因は能力ではなく「役割が曖昧」だから

「みんな自由に希望休取りすぎ。」を解決する方法は?▼

ルールや仕組みを作るには、導入・浸透・定着の順で作っていく!では具体的にどうするの??

介護リーダーが歳上スタッフをまとめるコツ。ルールで支える指導・指摘の極意

介護リーダーが歳上スタッフをまとめるコツ。ルールで支える指導・指摘の極意

2:会話する場をつくる

人間関係を構築する中の「仕事をやり遂げる」で、やりたい介護、やりたくない介護をチームに浸透させ実現することがリーダーの役割だと説明しました。

では、そのやりたい介護、やりたくない介護を浸透させるためにどうすればいいのか?

スタッフと会話する5つの場を活用します。

1.現場(フロア)

2.申し送り

3.会議(ミーティング)

4.面談

5.研修

現場(フロア)

最もリアルに介護観があらわれるのが、日々の現場です。

利用者対応やスタッフの動きに「あれ?」と違和感を覚えた瞬間こそ、理念を伝えるチャンスです。

たとえば、

「その対応、どんな意図があったの?」

「自分ならこうしたかも。なぜなら…」

といった声かけが、スタッフに気づきを与え、内省を促すきっかけになります。

その場で介護観を伝えられるので、効果的です。

あなたが悪いわけではない!?歳上のスタッフにもおじけづかないコツは?▼

介護リーダーが歳上スタッフをまとめるコツ

介護リーダーが歳上スタッフをまとめるコツ

申し送り

申し送りは、介護・看護・リハビリなど多職種が関わる貴重な対話の時間。

単なる情報伝達で終わらせず、「理念や方針を現場に送る」機会として活用しましょう。

◆ 申し送りの基本設計

時間:10〜15分で簡潔に

スタンス:声の大きさ・言葉使い・視線の合わせ方・間合いを意識する

流れ:夜勤明け→日勤リーダー→夜勤入りの順に情報を“送る”

※日勤リーダーは送りをもらったらその他の全出勤スタッフへ送る

◆ 伝えるべき情報

管理者:事故やクレームの共有・会議で決まったことの共有・業務改善

介護職:食事・排泄・入浴・認知症ケア・終末期が中心

看護職:医療的処置・体調変化

大切なのは、「問題→ 原因 →目標→ 対策」は伝えること。順番は問いません。

例:A様は夜間寝ていません。日中帯にベッドで横になっていたからです。生活リズムを整えたいので日中は散歩に行きましょう。

次のアクションに繋がる「送り」が重要です。

「申し送りの内容が薄い、うまくいっていない」それ、当たり前のことをすれば解決します!▼

【保存版】介護の申し送りが劇的に変わる!今日からできる改善ポイントまとめ

【保存版】介護の申し送りが劇的に変わる!今日からできる改善ポイントまとめ

会議(ミーティング)

リーダー自身の考え方や方針を伝えて、チームが行う介護の方向性を話し合って決めましょう。

- 全体会議:施設方針・収支・業務改善の共有

主催者:管理者(施設長) - リーダー会議:仕組みづくりやメンバーの育成進捗。業務改善。現場での課題とその分析・改善策。

主催者:統括リーダー又はチームリーダー - チーム会議:利用者の個別ケアや認知症対応の共有

主催者:チームリーダー

会議には、多職種の方にも出てもらいましょう!

介護職vs看護職等、施設内の対立関係を和らげるためには、お互いの役割や考えを知ることです。主催者が積極的に誘いましょう。

施設ができていない状態(スタッフ間の共有がうまくいっていない)の場合は、会議の不参加者には個別で内容を主催者が伝えましょう。組織ができてくると、個別で伝えなくてもスタッフ間で共有し始めます。

施設のスタッフ数によって開催される会議の数や内容は違います。ここで重要なことは、自分の介護観を部下に伝える場があるかどうかです。

会議で話すネタがなくなった?!レジメを作れば解決!!▼

これで安心!介護現場の会議ネタ作り方&テンプレート

これで安心!介護現場の会議ネタ作り方&テンプレート

面談

職員と1対1で思いや考えを伝え合い、話し合いを重ねて望む方向に進む。お互いの思いや考えを共有できる事が重要です。

【良い面談とは】

・スタッフが「話したいことを話せた」「聞いてもらえた」と感じる面談。

・一方的ではなく、双方向の考えを共有できる。

【悪い面談とは】

・リーダーが一方的に話すばかりでスタッフが受け身となり「なんだかよくわからなかった」という気持ちにさせる面談。

【面談の流れ】

1.わたしの作りたい施設や思い(介護観)を伝える。

2.相手にどんな介護がやりたいのか?どんな介護はやりたくないか?を説明してもらう。

3.相手のやりたい介護、やりたくない介護を実現するために、一緒に目標を決める。

※1でどんな介護がしたいか事前に聞く事でそれが出来ていない場合、指摘しやすく原因自分論で考えられるように仕向けられる。

ここで方向性が合うスタッフがいれば仲間にする‼️

面談の頻度は年2回(上期・下期)が目安ですが、気になるタイミングでの“随時面談”も効果的です。

「話を聞いてもらえた」と感じる経験が、スタッフの信頼と主体性を育てます。

「目標を決めろ!」会社からの指示に困惑。目標は0からつくるものではない!?▼

【介護リーダー必見】介護職員の個人目標は理念からつくる

【介護リーダー必見】介護職員の個人目標は理念からつくる

研修

研修もまた、理念を伝える仕組みの一つです。

大切なのは、「知った」だけで終わらせず、「できるようになる」まで繋げること。

- 研修で知識を得る

- 実際のケアで試す

- 振り返って課題を共有

- 再実践し、定着させる

ロールプレイや実例共有を通じて、理念を“体感”できる研修にしましょう。

学びをチームで共有する文化が、現場力を底上げします。

あなたの施設では、5つの会話する場は整備されていますか?

出来ていないものがあれば施設長など上長を巻き込んで作っていきましょう‼️

上長が協力的でなければ、介護観が合う仲間と取り組みましょう。

法定研修だけではご利用者の満足度や生活の質(QOL)は高まらない!?どうすればいいの??▼

介護施設の研修内容|法定研修だけでは変わらない現場を動かす3大介護

介護施設の研修内容|法定研修だけでは変わらない現場を動かす3大介護

実践後の状態:

①「居心地が良い」と感じるほどに人間関係が構築されている。

②自分の介護観を浸透させるための仕組みが作れている。

STEP3:その先のわたしを考える

1:チームづくりのゴールとは

何をもってチームづくり完結となるのか。

それは自分のやりたい介護、やりたくない介護が浸透し、結果として

利用者、ご家族、スタッフが「ここに来て良かった。」「ここで働けて良かった。」そう思ってもらえているかです。

もちろん全員に思ってもらうことは不可能です。

わたしの場合、8割の方にそう感じてもらえれば自分の役割は終えたと判断します。

なぜ8割か?それば2:6:2の法則からです。

2:6:2の法則に従えば、スタッフの場合上位2割はわたしの考えとマッチしている。中位の6割は特に考えはなく介護をしている。下位2割はわたしの考えとマッチしていない。重要なことは中位6割の人にどうアプローチをするかです。うまくアプローチできれば、自分の考えに賛同してくれます。よって、8割となります。

利用者やご家族の場合も同じです。要望が多すぎて、すべての期待に応えられず評価されないことがあります。また介護観の違いもあります。まだ歩ける方なのにご家族から「転ばせたくないから寝かせたままで。」等、考えが合わない方からも評価されません。

※この記事は、管理者向けではないので詳細は記載しませんが、管理者になれば介護観が合わないご家族は入居前に断りましょう。

介護現場は「ありがとう」「(スタッフの)笑顔が少ない」など定性的に評価されることが多いです。定量的に評価しないと8割が達成できたかわかりません。

では、どのようにすればよいのか?

アンケートを使いましょう。

種類は2つです。

1.利用者、ご家族用アンケート

2.スタッフ用アンケート

質問内容をいくつか作り3点満点(1=不満、2=普通、3=満足)で評価してもらいます。

例)

利用者 スタッフの対応(親切さ・声かけなど)に満足していますか?

ご家族 全体としてこの施設に安心感・信頼感を感じますか?

スタッフ 仕事のやりがいや満足度はありますか?

年度末に実施し、8割以上の方が、2=普通と3=満足を選んでくれていれば達成です。

※重度の認知症等、応えられない方は対象外になります。

それ以外にも、利用者の定着率やスタッフの退職率も指標にできます。

わたしが大切にしていること

評価の振り返りをする際に、大切にしていることがあります。

それは、実感(感覚)だけで評価していないかどうかです。

例えば、『「毎日の食事が楽しみ」と笑顔で話す利用者が多い』という実感に対して、「この施設は食事の満足度が高い」と評価するにはまだ早いと言うことです。事実(数値)も確認する必要があります。

真実=実感×事実

真実とは、本当の姿。

実感とは、感覚や気持ち。

事実とは、数値やデータ。

この公式に当てはめて考えます。

実感:「毎日の食事が楽しみ」と笑顔で話す利用者が多い

事実:利用者満足度アンケートで「食事は美味しい」と80%が回答

この2つの結果から、

真実:この施設は食事の満足度が高い

と評価します。

自分の評価が自己満足で終わらない様に取り入れています。

2:自分が施設を去った後をイメージする

ここまで、愚直に取り組んできたあなたは施設内でそれなりの影響力をもっているでしょう!

だからこそ、考えないといけないことがあります。

それは、施設を去った後のことです。

去ることはないと思っていても、急な異動や病気などの不可抗力によるもの、キャリアアップや転職。

ずっと同じ施設で働ける保証はありません。

あなたが去り、利用者の満足度が下がったりスタッフの退職率が上がった。これは避けないといけません。

ただ正直、STEP2ができていれば、あなたが去った後、チームや施設が大きく崩れることはありません。

なぜなら、土台を作ったからです。

ここで言う土台とは、介護観と仕組みです。

あなたの介護観はチームや施設に浸透しています。スタッフの介護に対する考えは簡単には崩れません。

また浸透させるために作った、仕組み(現場、申し送り、会議、面談、研修)も引き継がれます。

「〇〇リーダーは申し送りで、3大介護について共有することが大切と言っていたな。」等、あなたが必死に伝えてきたことはその後も残っていくでしょう。

ただし、新たなリーダーの方針が全く違えばチームや施設は一からスタートするでしょう。仕方のないことです。

あなたができることは、ここまでです。十分な引き継ぎです。

3:今後のキャリア

お疲れさまでした。

ここまでくれば、リーダーとして自分自身に自信を持てているのではないでしょうか。

この先は、自分でどうしていくか決めてください。

リーダーとして、別の施設に異動や転職し、学んだノウハウを新しい環境で利用者やスタッフに還元していくのか、施設長となり、より広い視点で施設をマネジメントしていくのか。はたまた、全く違う業界に行くのか。

それは自由です。

ちなみにわたしは同じリーダー職で転職しました。

なぜか?

色々要因はありますが、自分の価値は介護業界でどれくらいなのか知りたかったからです。

リーダーとして、実績を残してきた自信がありました。こんなわたしを必要とし、どれくらいお金を払ってくれるのか。

結果、その時の年収より多く払ってくれる企業に転職しました。年収が低くなるのであれば転職はせず残る考えでした。

転職となれば履歴書を書くなどいろいろ手間がありますが、転職活動自体は、そこまで手間はありません。履歴書を書く必要もありません。複数の施設に見学に行きその時担当してくれた方に、今までの実績と経験を伝え「転職した際、今の自分のスキルだったら年収どれぐらいから始まるのか」訊くだけです。

今のあなたは、やりたいことが見えていると思います。それは主体的に行動してきたからです。

この先も、さらなる活躍を期待しています!!

このサイトが皆さんの手助けになれば、これほど嬉しい事はありません。

実践後の状態:

①チーム作りのゴールがわかっている。

②次、やりたいことが見えている。

自分の市場価値は?今の施設で安く買い叩かれていない!?正当な評価を▼

レバウェル介護で年収20万円アップできた話

レバウェル介護で年収20万円アップできた話

コメント