「新しいスタッフが入社したのに、1年も経たずに辞めてしまう。」「退職率がすごく高い。」

とリーダーをしていて嘆いたことはありませんか?

実は、プリセプター制度を正しく使えばスタッフの定着率を向上させることができます。

※プリセプターとは、新人や後輩の教育・指導を担当する先輩スタッフのことです。

多くの施設は、「プリセプターは存在するけど何をすればいいのかわからない。」「方向性が決まっていないので自己流で教えてしまっている。」なんてことがよくあります。よって、施設が求めるレベルに到達できなかった人が辞めていきます。

わたしはリーダーとして働いている時、2年間で新人スタッフ7名配属されました。内4名が退職しました。「新しいスタッフを育てる意識がなく、即戦力だけを求める環境」が辞めていく理由でした。プリセプター制度を導入から3年目で、新人スタッフの定着率が100%になりました。施設全体に人材育成の意識が根付いたのです。

この記事は、人材育成の目的とプリセプターの選定方法から取り組み方まで順を追って説明します。

この記事を読むとプリセプターは何をすべきなのか。新人スタッフが目指すゴールはどこなのかがわかります。

人材育成の目的とは

なぜ人材育成をする必要があるのか?

それは、

施設の理念や思いを叶えるためのピースになってもらう必要があるから

施設には、“どんな介護をしていくのか”という理念や思いがあります。

そこに向かって一緒に叶えていくスタッフを育てる。それが人材育成です。

この目的を達成するために、新人スタッフを導くのがプリセプターの役割です。

「技術を教えること」や「知識を増やすこと」が目的ではありません。手段です。

わたしの場合、

介護環境を「ふつうの生活」の場に近づけたい、「なじみの関係」をつくりたい。

大切にしている思いであり目指している施設です。

この思いを形にできる仲間を、1年かけて育てることを軸にしています。

※「ふつうの生活」とは??

多くの介護現場を見て感じたことは、「スタッフの都合でケアが行われていることが多い」という点です。

例えば、トイレで排泄できる方が時間短縮の為ベッド上でおむつ交換させられていたり、一人で食事できる方が食事介助させられていたり。トイレの便座に座るからこそ重力が働き、お通じが出る。そのことによってお腹が減って食事が進む。エネルギーが蓄えられ、元気になる。

このメカニズムは当たり前のことですが、意外とこのことを頭に入れて働いているスタッフは多くありません。

わたしたちのケア次第で利用者のQOL(生活の質)が低下してしまいます。だからこそ、お元気だった頃と同じように食事は自分で口から食べる・排泄はトイレで・入浴は個浴で。これらを、普通の生活と考えそこに近づけていく介護をやっていくことにしました。

わたしが所属していた施設は、“どんな介護をしていくのか”という理念や思いはありませんでした。「みんなが楽しく働ければなんでもいいのでは?」が施設長の考えでした。結果、楽しく働けず多くの退職者が出てしまいました。

意外と施設長の目指しているところが明確でない施設は結構あるのではないでしょうか?リーダーとして施設長ほどの権限は持っていなかったのですが、それでも定着率100%を達成した取り組みをお伝えします。

【ステップ①】プリセプターを選定する

▶ プリセプター選定ミーティング(目安:配属1ヶ月前)

- 目的: 新人スタッフを導く育成担当=プリセプターを決定する

※断られる可能性もあるため、候補を複数名考えておきましょう。 - 参加者: 施設長・リーダー(自分)・運営メンバー(副施設長等)

プリセプター選びはとても重要です。

ここを間違えれば、人材育成の目的は達成しないでしょう。

では、どのような人をプリセプターにすべきなのか?

それは、施設の理念や思いを言動で表現しているスタッフです。

※施設の理念や思いがない場合は、施設長に決めてもらいましょう。

「プリセプターを選びたいと思っています。施設長の大切にしている思いや目指している施設を体現できるスタッフを育成したいです。大切にしている思いを教えて下さい。」と聞いてみましょう。

決めきれない場合は、あなたの大切にしている思いであり目指している施設を軸に人材育成をしていきましょう!そのためには、参加者の共感や説得が必要です。時間と手間がかかります。それぐらい施設長の思いが明確でない施設でリーダーが人材育成を根付かせる仕組みをつくることは困難です。

理念や思いがない施設は、正直なところ将来性が乏しいでしょう。わたし同様、リーダーとして仕組みをつくることは可能ですが、「勝手なことをするな。」と施設長が許さないことがあります。自分の力ではどうしようもできない場合、「モヤモヤしながら日々の業務をこなして終わり。」みたいなやりがいのない日が続きます。「楽しく介護の仕事をしたい!」と思っている方は異動や転職をおすすめします。

自分の介護観とあう施設が見つかります。本気で探してくれたレバウェルでの転職話▼

レバウェル介護で年収20万円アップできた話

レバウェル介護で年収20万円アップできた話

【ステップ②】プリセプターに任命したことを伝える

プリセプターが決まったら、できるだけ早めに施設長から本人へ伝えてもらいます。

施設への思いは施設長が一番持っているので、熱意が伝わります。

※熱意があまりない施設長の場合は、代わりを立てましょう。わたしの場合、施設長より施設への思いが強かったので代わりに引き受けました。

大人数で伝えにいくと相手が断りづらくなるので、多くても2名を目安にしましょう。

ここでは、承諾してもらうことが一番の目的です。

そのために、プリセプターの任期(1年)、任命した理由と役割を伝えます。また、今後のスケジュールも伝えます。

いきなり聞かされて、様々な不安があります。一方的に押し付けるのではなく、相手の考えを傾聴しましょう。

【ステップ③】プリセプターに役割を伝え、育成目標を決める

▶ プリセプターミーティング(目安:配属2週間前)

- 目的: プリセプターの役割と年間&3ヶ月後の具体的な育成ゴールを一緒に設定

- 参加者:施設長・リーダー・運営メンバー(副施設長等)・プリセプター

プリセプターの承諾を得たら次のステップです。

ステップ②と同時進行でも構いません。

ここではプリセプターへ再度役割を伝え、目的が達成できるように何をしていくのか決めていきます。

役割:

新人スタッフを施設の理念や思いを叶えるためのピースになるように育成をする。

新人スタッフ育成2項目

役割はわかったけど、何から始めたらよいのかわからない。

そこでおすすめする方法は、2項目に絞って人材育成に取り組むことです。

1.通常業務

2.利用者との関わり

通常業務:シフトの動きを覚えることやトイレ介助などの介護技術。

利用者との関わり:利用者の生活歴や状態などその人に合わせた関わり方。

なぜこの2つなのか?

通常業務は、介護職として働く上で基本となる仕事なので必須で覚える必要があります。

ただ業務をこなすだけが介護職の仕事ではありません。

介護職の役割は、利用者の尊厳の保持と自立支援です。

だからこそ、利用者との関わりが重要になります。

2項目の年間目標を決める

年間目標は、施設の理念や思いによって変わってきます。

しっかり話し合って決める必要があります。

わたしの場合は、

介護環境を「ふつうの生活」の場に近づけたい、「なじみの関係」をつくりたい。

この思いを実現するための一人として活躍してもらうために下記の目標をプリセプターと立てました。

| 分野 | 目標 |

|---|---|

| 1.通常業務 | ①全シフトの独り立ち。 (独り立ち:一人で業務を行える。介護技術が無難にこなせる。) |

| 2.利用者との関わり | ①3大介護(食事・入浴・排泄)、認知症、終末期ケアについて利用者主体の考えを実践できる。 ②担当利用者の思いを1つ形にする。 |

なぜ年間(1年)の目標を設定するのか?

それは、1年未満の退職率が高いからです。

公益財団法人 介護労働安定センターの「令和4年度介護労働実態調査」から介護職(訪問介護員・介護職員)の離職者のうち「1年未満」が34.7%。つまり、離職した人の3分の1以上が入職から一年未満で辞めています。引用:レバウェル介護求人

2項目の3ヶ月後の目標を決める

年間目標を立てた後は、それが達成されるための配属3ヶ月後の目標を決めます。

わたしの場合、

| 分野 | 目標例 |

|---|---|

| 1.通常業務 | ①遅番まで終える。 ※わたしの施設では早番→遅番→日勤→夜勤の流れでOJTを進めています。 |

| 2.利用者との関わり | ①だいきリーダーから三大介護(食事・入浴・排泄)、認知症、終末期ケアの研修を受ける。 ②ケア時や空き時間に担当利用者と会話ができ生活歴や昔話、やりたいことを聞くことができる |

ここまで決まったら、年間目標と3ヶ月後の目標を施設全体に発信しスタッフに周知します。

施設全体ミーティングを開催している施設であれば、その場でスタッフへ直接説明します。

【ステップ④】受け入れ準備と環境づくりをする

準備するもの

- 利用者一覧表

- 業務マニュアル(シフトごと)

- 個人で使用するもの(ロッカー、名札、制服、レターボックス、靴箱等)

- ウェルカムボード(ロッカー貼付したりレターボックスに入れておく)

- 振り返りシート※後述します

プリセプターを中心に、多くのスタッフを巻き込み準備します。

【ステップ⑤】OJTの準備をする

OJTの回数やシフトの順番、やりかたを考えていきます。

OJTの回数は会社によって異なります。

例えば10シフト分のOJTが可能な場合、早番2シフト、遅番2シフト、日勤2シフト、夜勤4シフトみたいな感じで組みます。

順番に関しては責任者シフトと呼ばれるシフトは後回しにし、比較的やさしいシフトから開始するなど工夫します。

決まったらシフト作成者にも必ず伝えてください。ここを忘れると、一気に計画が崩れてしまいます。

最後にやりかたです。

独り立ちするまでに、先輩スタッフは下記のような流れに沿ってOJTを行っていきます。

| OJT担当者※1から順に行う | 内容 |

|---|---|

| 1.言って聞かせる | 言葉・文章・図解で業務を説明する |

| 2.してみせる | 実技や対応の実演 |

| 3.やってもらう | 危険予測を含めて実際にやってもらう |

| 4.ほめる | 成功体験を積ませる |

| 5.任せてみる | 失敗や焦りを通じて成長を見守る |

新人スタッフは何ができて何ができないのかOJT担当者はできる限り把握しておく必要があります。なぜなら、OJTの回数はきまっているためです。効率よく進めないと、教えることができなかった業務が出てきてしまいます。そうなると、独り立ちした後、新人スタッフが困ってしまいます。

そうならないために、業務マニュアルと振り返りシートを活用しましょう!

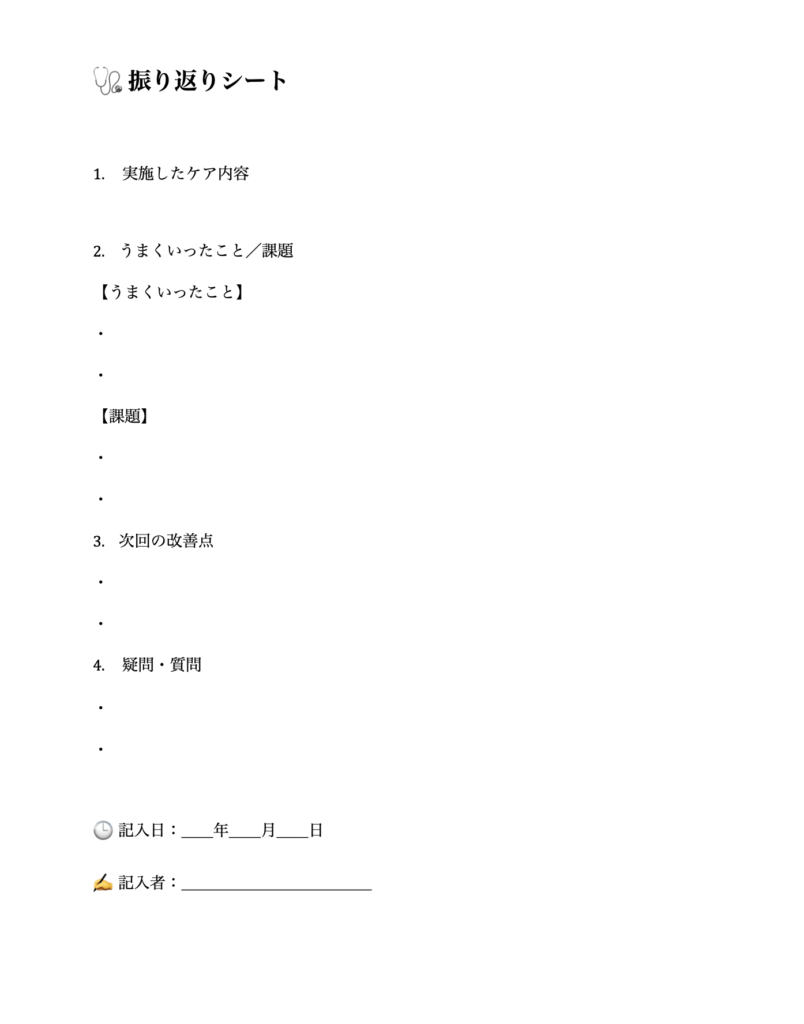

振り返りシートとは

OJT担当者は、業務マニュアルに沿って教えていきます。

「同じ早番の動きでもA先輩とB先輩の動きがまったく違っていてどっちが正しいのかわからない。」と混乱させない為です。

※業務マニュアルがない施設はシフト毎に作成しましょう。「15時○○様の排泄介助」など具体的に記載するようにします。

新人スタッフは、できたことできなかったことを振り返りシートに記載していきます。その場で解決できるものはしましょう。

※わたしが実際に使用したものです

振り返りシートの運用方法ですが、

新人スタッフは、OJT担当者に振り返りシート見せ、前回うまくできなかったところを優先的に教えてもらいます。自発的に「教えて下さい!」と先輩スタッフに聞ける仕組みでもあります。

OJT期間中は、これを繰り返します。

プリセプターがやることは、振り返りシートの内容を確認することやOJTをしたスタッフに感想を聞いて回ることです。

「現状どんな感じか。」をプリセプターとして把握します。

プリセプターから見た新人スタッフ、OJTスタッフから見た新人スタッフ、新人スタッフ自身の自己評価、3つの視点から現状や課題を洗い出します。

リーダーは、プリセプターが新人スタッフのことを把握できているか一歩引いたところで見守ります。

【ステップ⑥】4者面談をする

▶ 4者面談 (目安:配属初日)

目的:歓迎

内容:

ー自己紹介

ー新人スタッフの思いを聞く(介護の想いなど)

ー新人育成2項目の年間目標と3ヶ月後の目標を共有し、共通のビジョンを持つ

参加者:施設長・リーダー・プリセプター・新人スタッフ

配属初日に施設長、リーダー、プリセプター、新人スタッフの4者で面談を行い、顔合わせをします。

「プリセプターとは、あなたの育成担当」ということを認識してもらいましょう。

そして、施設の理念や思いを伝え、新人スタッフの年間目標と3ヶ月後の目標を共有します。

この日、プリセプターは初めて新人スタッフと対面することになります。新人スタッフが複数名いる場合、相性が合う人をプリセプターにしたいのですが、その場だけで新人スタッフの性格などはわかりません。なので、感覚で決める勇気も必要です。

わたしは、同じ出身のもの同士、雰囲気が柔らかいもの同士をくっつけたりしていました。新人スタッフが1名のみの場合は、そんなことはできませんが。

【ステップ⑦】OJT開始

シフトのOJTが始まります。

ここではステップ⑤でお伝えした、業務プログラムと振り返りシートを用いて行っていきます。

【ステップ⑧】定期面談を行う

▶ 2者面談 (目安:最低月1回)

- 目的: 目標達成までの進捗確認と見直し、立案

- 参加者: プリセプター・新人スタッフ

必ず、月1回の定期面談は行いましょう。

ここでは、配属前に立てた3ヶ月後の目標が、このままで達成できそうか?できそうでない場合は、何をどうするのか?

達成していた場合、年間目標達成に向けて次はどのような目標をたてるのか?など、進捗の確認と見直し、立案を行います。

参加者はプリセプターと新人スタッフです。二人で目標達成までの道筋を考えます。最初の3ヶ月は毎回リーダーが入って一緒に考えてもいいです。ただ徐々に、プリセプターと新人スタッフだけで考えられるように仕向けましょう。そうすることで、双方が成長できます。

月1回の定期面談とは別に、新人スタッフが悩んでいる場合は面談を組み話を聞きましょう。自分から言えない方もいるので、気になった際は声をかけましょう。

リーダーは、面談に参加しなくなった後もプリセプターとのコミュニケーションは取りましょう。定期面談は組めているかや年間目標が達成できそうか。困っていることがないか。最後まで見届ける責任があります。

【ステップ⑨】年間の振り返りをする

▶ 4者面談 (目安:年度最終月)

目的:振り返り

参加者:施設長・リーダー・プリセプター・新人スタッフ

年間の振り返りを行います。

振り返る内容は、

新人スタッフが施設の理念や思いを叶えるためのピースになることができたか。

です。

評価の指標は、年間目標が達成できたかになります。

すべての目標が達成していれば、人材育成成功です。

新人スタッフの頑張りはもちろんですが、プリセプターが見事に役割を果たしたということです。

施設長は評価をしてあげる必要があります。評価とは、ねぎらいの言葉も大切ですが給与という形で還元します。

ボーナスを増やしたり、等級(階級)を上げたりするなどです。

リーダーからも施設長にプリセプターの成果をアピールしましょう。

その裏で、リーダーがプリセプター育成に成功したということを忘れてはいけません。結果として、退職率が下がったり定着率が上がった場合は、あなたの成果です。何かしらの形で施設長に自分をアピールしましょう。

目標が達成しないこともあります。

達成できなかった目標は次年度の課題です。

新人スタッフは課題を克服するために自ら何をするのか考え行動します。ステップ⑧の面談で培った“自分で考える力”がここで生かされます。

プリセプターはリーダーや施設長とともに、なぜ達成まで導けなかったのかを分析し振り返ります。

次年度はプリセプターではなくなりますが(※降格ではなく任期の問題で)、年間目標が達成されるまで影からサポートしてあげることが大切です。

何一つ達成できなかった場合、

年間目標が高かった可能性があります。またはプリセプターのモチベーションや新人スタッフの意欲が低かった可能性もあります。

プリセプター制度を施設に定着させるために振り返りをしましょう。目標の立て方や、プリセプターの選定方法。必ず原因があります。

組織文化がスタッフ定着を強くする

「退職が止まらない。」

その問題は、プリセプター制度を正しく使えば解決できます。

プリセプター制度を導入し、仕組みが定着するまでに2年かかりました。

スタッフの定着率があがった事以外にもたくさん良い効果があります。

プリセプターを務めたスタッフは、新人スタッフが配属され2年経っても気に掛けたり、「わたしもプリセプターの〇〇さんみたいになりたい。」と周りのスタッフの意識があがったり想像もしていなかった付加価値がありました。

施設で働く仲間が同じ理念や思いに向かって自分の役割を果たしていく。これこそが、スタッフの定着率向上の土台となります。

「根が深い。根底から施設を変えていくには?」

リーダーがやるべき利用者、ご家族、スタッフのための施設づくりとは?▼

【介護リーダー必見】リーダー職が施設を変えていくためのロードマップ

【介護リーダー必見】リーダー職が施設を変えていくためのロードマップ

コメント