「認知症の方にどう接したらいいかわからない…」

「なにをするのが正しいのか、何もできていない気がする…」

——そんな戸惑いを感じていませんか?

実は、多くの介護職が同じ悩みに直面しています。

私も現場で何度も「どうしたらいいんだろう」と立ち尽くした経験があります。

この記事では、「認知症の介護、なにをしたらいいのかわからない」と感じたときに、

実際の現場で効果があった7つの具体的なケアの視点を紹介します。

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。記事内のリンクから商品を購入いただくと、売上の一部が当サイトに還元されることがあります。

認知症の介護、なにから始めればいい?「わからない」が出発点でも大丈夫

「認知症ケアって何をすればいいの?」と感じるのは当然のことです。

研修で「否定しない」「その人の世界に入る」と聞いても、 実際の現場ではうまくいかない場面ばかり。介護職員も人間。感情があります。

でも、「わからない」と思えるあなたは、すでに大事な一歩を踏み出しています。

認知症ケアの目的と基本の考え方

認知症ケアのゴールは、認知症の方の日常生活を安定させることです。 そのために必要なのが、次の2つの柱です:

・BPSD(行動・心理症状)を軽減する

・生活環境を整える

今回は、「BPSDを軽くする実践ポイント」に焦点をあてて紹介します。

【7つの実践ポイント】感情が読めなくてもできるBPSDケア

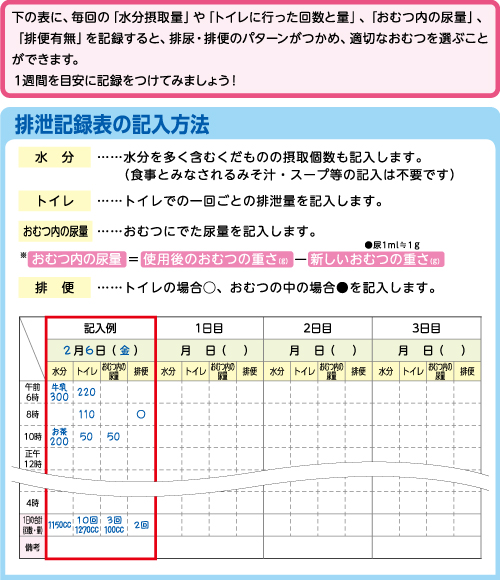

① 便秘|排便リズムの乱れがBPSDの引き金に

- チェック:何日排便がないか記録する

- 対策:朝食後の軽い運動、座位での排便、食物繊維・水分の見直し

- BPSD例:「腹痛」→不安感→徘徊や訴えの増加

下剤で一時的に出しても、根本解決にはなりません。腸の自然なリズムを取り戻すことが大切です。

② 脱水|水分不足で幻覚や混乱も

- 目安:体重1kgあたり25〜30mlの水分が必要

- 対策:温度や味を工夫した飲み物、ゼリーや果物で水分補給

- BPSD例:脱水→意識混濁→幻覚・幻聴

高齢者は「喉が渇いた」と感じにくいため、こまめな声かけが重要です。

③ 発熱|体温変化に気づければ対応しやすい

- チェック:普段と違う言動があれば体温測定

- 対策:空調調整、解熱剤の使用、看護師との連携

- BPSD例:発熱→食欲不振→脱水→せん妄

「なんかいつもと違う?」が出発点。まずは体温をチェックしましょう。

④ 慢性疾患の悪化|血圧・血糖に潜むサイン

- チェック:高圧、糖尿病、心疾患などの状態を日々確認

- 対策:体調変化を見逃さず、医療職へ早期相談

- BPSD例:身体の不快感→イライラ→暴言・暴力

内臓の不調が、直接的に行動変化となって表れるケースもあります。

⑤ 季節の変化|環境が変わると不安も増す

- 注意点:気温差、日照時間の変化が生活リズムに影響

- 対策:部屋の明るさ、衣類調整、起床・就寝リズムの安定

- BPSD例:生活リズムの乱れ→転倒・混乱・徘徊

冬場の起床時間がいつもより遅くならないように注意です。

⑥ 薬の副作用|“落ち着いて見える”は副作用かも

- チェック:抗精神病薬や睡眠薬の種類・量の見直し

- 対策:医師と定期的に薬の内容を確認

- BPSD例:感情の平坦化、反応の鈍化→“無反応”に見える

本当に落ち着いているのか、それとも薬の影響でぼんやりしているのか——よく観察が必要です。

⑦ PTSD(トラウマ)|感情の解放が大きなカギ

- 対策:泣く・笑う・歌う・踊るなどの情動解放を意識的に行う

- BPSD例:過去のトラウマ→フラッシュバック→暴力・暴言

感情が詰まったままになっている人ほど、ふとしたきっかけで爆発します。

⏬️認知症の方の気持ちが少しでも分かりたくて読んだ本⏬️

まとめ|「わからない」から始まる認知症ケアでも、できることはたくさんある

「完璧な対応なんて、私にはできない…」そう思っていませんか?

でも大丈夫。

今回紹介した7つの視点をヒントに、「BPSDの原因を見極める力」が少しずつ育っていきます。

感情をうまく読めなくても、「静かに観察する力」があなたの強みになる日がきっと来ます。

まずは今日、できることから1つだけ始めてみてください。

認知症ケアで大切な「環境づくり」のポイントとは?

認知症ケアで大切な「環境づくり」のポイントとは?

コメント